全2080文字

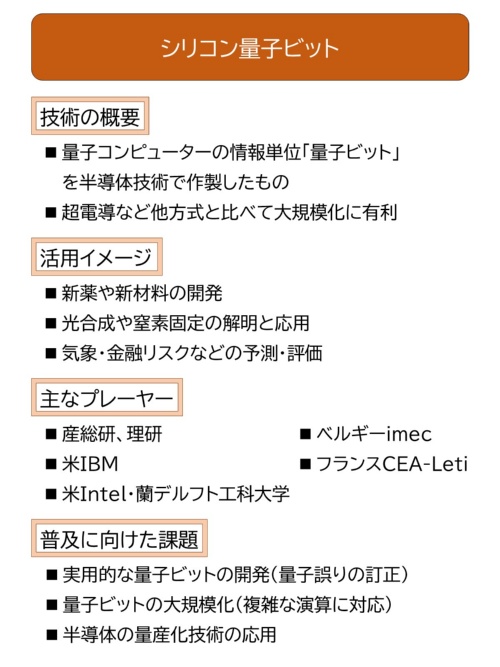

シリコン量子ビットは、量子コンピューターの計算に使う情報の単位「量子ビット」を半導体技術で作成したもの。新材料開発や創薬研究といった応用が見込める汎用的な量子コンピューターを実現する有力技術の1つとして注目を集めている。超電導回路やイオン(電荷を帯びた原子)を使う他の方式と比べて小型化・集積化しやすく、複雑で難しい演算に応用する場合の有力な主力方式となりそうだ。

汎用性が高く複雑な演算に使えるゲート型の量子コンピューターには、研究開発(R&D)が先行している「超電導方式」や「イオントラップ方式」などさまざまな方式があり、それぞれ実用化に向けた開発が進んでいる(表1)。ただ、どの方式も実用的な演算に使える段階にはなく、本命と言える技術が決まっていないのが現状だ。その中でもシリコン量子ビットを使う方式は、既存の半導体製造技術を応用して作製できるため、日本が強みを発揮できる分野と期待されている。

日本では産業技術総合研究所(産総研)や理化学研究所(理研)、日立製作所が、海外では米Intel(インテル)やベルギーimecなど半導体関連の企業や組織が開発に取り組んでいる。産総研や理研は早くからシリコン量子ビットの開発に取り組んでおり、基本構造の試作やシミュレーション技術の開発で高い競争力を持つ。

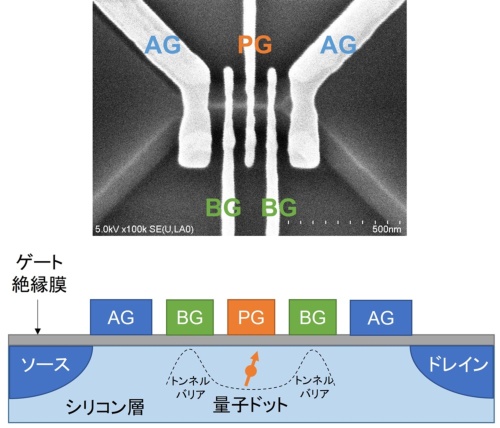

シリコン量子ビットは、シリコン上に10nm(ナノメートル)ほどの小さな領域(量子ドット)を形成し、そこに閉じ込めた電子を制御して演算に利用する。磁場で電子スピンに2準位系をつくり、マイクロ波を使って電子状態を操作(重ね合わせ)して演算するといった仕組みだ。

量子ビットはノイズや誤差によるエラー(量子誤り)の影響を受けやすく、ノイズや誤りを減らすことが重要な研究テーマになっている。そのためnmレベルの微細な素子をばらつきなく形成する技術や、ノイズを抑制するシミュレーション・設計技術が求められる。

産総研デバイス技術研究部門上級主任研究員の森貴洋氏のチームは2021年に半導体製造技術を応用して、FinFET構造を採用したシリコン量子ビットを日本で初めて作製した(図1)。理研量子機能システム研究グループの樽茶清悟グループディレクターのチームは2022年8月、半導体の微細加工技術を使ってシリコン上に3つの電子を閉じ込め、制御して量子誤りを訂正する技術を開発した。

これらの技術が実現すれば多数の量子ビットを制御して、複雑な演算に利用できるようになる。樽茶氏は今後、量子ビット数を増やしていく計画で、3~5年以内に100量子ビットまで増やす目標だ。大規模な量子ビットを持つ量子コンピューターは、一般的なコンピューターが苦手とする複雑な演算を高速で処理できる。

具体的には、素材分野や創薬分野での化学合成、農業肥料の合成やエネルギーの効率利用、気象現象や金融リスクの予測、セキュリティー技術の高度化など、さまざまな分野への応用を想定する。一方、量子ビットを増やしてそれらを正確に制御するのは難しく、実現は2050年ごろと見られている。

量子コンピューターが誤り耐性を持ち、さまざまな用途に使えるようになるには通常100万量子ビット以上が必要とされる。現在、米IBMが超電導方式で2021年に127量子ビットのプロセッサーを開発しているが、実用化はまだ先とみられる。超電導方式はノイズを抑制するため数ミリK(ケルビン)という極低温で動作させる必要があり、多数の量子ビットを動作させるには大型の冷却施設が必要になるという課題がある(表2)。

一方、最先端の半導体ではプロセッサー1個の中に数百億個のトランジスタが集積している。シリコン量子ビットはこのような半導体製造技術を活用するため、大規模に集積した量子ビットを作製できると期待されている。動作温度も理論的には数Kほどと超電導方式と比べて高く、冷却機などの設備を小型化できそうだ。

からの記事と詳細 ( シリコン量子ビット:汎用量子コンピューター実現へ期待の星 - ITpro )

https://ift.tt/UDuEQga

No comments:

Post a Comment