全11712文字

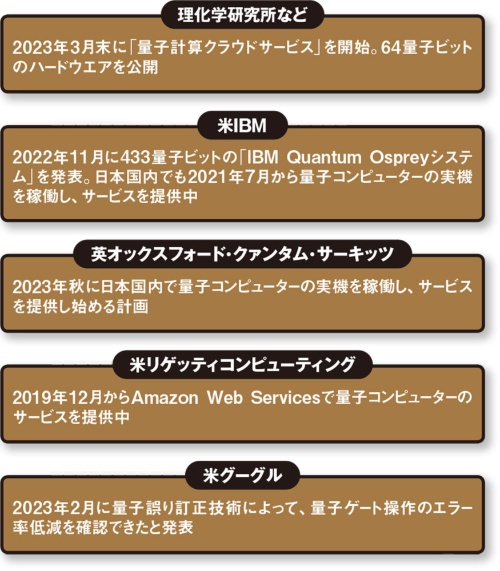

日本でついに、国産量子コンピューターの実機が稼働し始めた。2023年3月27日、理化学研究所(理研)、産業技術総合研究所(産総研)、情報通信研究機構(NICT)、大阪大学、富士通、NTTが、超電導方式の量子コンピューターのクラウドサービス「量子計算クラウドサービス」を始めた。

共同研究契約を結んだ研究機関や企業がインターネット経由で利用できる。実機によるテストが始まることで、今後の大規模化や用途開発の進展が期待できる。

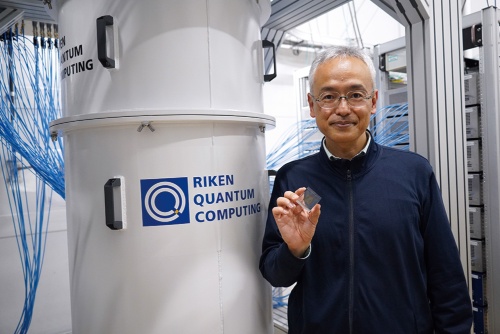

同機は理研の量子コンピュータ研究センター(RQC)の中村泰信センター長らが研究開発した64量子ビットの超電導量子ビットチップを搭載する。単純な規模の比較では既に米IBMが2022年11月に433量子ビットの「IBM Quantum Ospreyシステム」を発表しているなど後れをとるが、中村センター長は「大規模な量子コンピューターの実現はチャレンジングな課題で、世界的に見てもまだまだハードルが高い技術。開発は長いレースになるので、我々が技術的に貢献する余地は十分ある」とみる。

中村センター長が話すように、現在の超電導量子コンピューターはいずれも実用的な性能を備えていない。数十~数百量子ビットしかなく、実用的な問題を現行方式のコンピューターより速く解くことはできないのだ。繊細な量子ビットを正確に制御し、量子ビットに発生したエラーを訂正する量子誤り訂正の技術も必要だ。

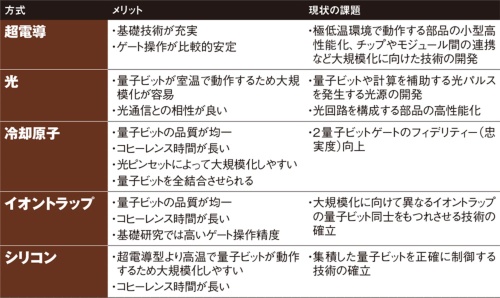

超電導量子コンピューターの実用化に向け、最も大きなハードルと考えられるのが規模の問題だ。超電導量子ビットを動作させるには、量子ビットチップを絶対零度に近い約10ミリケルビンの極低温に冷やす必要がある。

極低温環境を作り出すには希釈冷凍機を用いるが、超電導量子ビットチップの稼働に必要となる10ミリケルビンまで冷やせるスペースは限られている。量子ビットを制御する配線や周辺部品も超電導量子ビットチップの近くに収めるとなると、現在の技術の延長線上で実用性能を備えた規模を実現するのは難しい。

有力な「5大方式」が競う

IBMは2022年5月、超電導量子コンピューターの規模拡大の具体的な道筋を示したロードマップを発表した。ロードマップによると、IBMは今後1枚のチップに搭載する量子ビットを増やすとともに、モジュール化した複数のチップをネットワークによって接続し、2025年には4158量子ビットを実現するという。

米グーグルは2021年5月に発表したロードマップで、2029年までに100万量子ビットを搭載した量子誤り訂正ができる量子コンピューターを開発するとしている。巨大な希釈冷凍機内に100万量子ビットを格納し、1000個の物理量子ビットで1つの論理量子ビットを作り出すことで、実用性を備えた1000論理量子ビットの量子コンピューターとする計画だ。

現時点で開発が先行する超電導量子コンピューターが注目を集めがちだが、IBMやグーグルの方法でも実用化にはまだ技術の進歩や莫大な投資を要する。そこで他の方式で量子コンピューターを開発する研究も盛んだ。それぞれに規模拡大が超電導方式より容易であったり、既存のインフラと相性が良かったりする利点があり、実用化への競争で逆転を目指している。

現在特に有力と見られているのは超電導方式にシリコン方式、光方式、イオントラップ方式、冷却原子方式を加えた「5大方式」だ。

超電導方式については既に日経コンピュータでも詳しく紹介している。今回は超電導以外の4方式に注目し、国産量子コンピューター開発の最前線を紹介する。

からの記事と詳細 ( 5大方式が競う 国産量子コンピューター - ITpro )

https://ift.tt/J9TxAPu

No comments:

Post a Comment