中の人が語るさくらインターネット 第18回

さくらインターネット研究所が量子コンピューティングを研究する意義、そして将来性

現在、大きな注目と期待が集まっている「量子コンピューティング」技術。グーグルやIBM、マイクロソフトといった世界大手のコンピューティング企業をはじめ、D-WaveやIonQといった新興企業、さらに日立や富士通、NEC、NTTといった日本企業も、その実用化を目指してさまざまな技術研究を進めている。

さくらインターネット研究所でも、量子コンピューティング領域の研究を進める研究者たちがいる。しかし、さくらインターネットはデータセンター/クラウドサービスを提供する会社であり、コンピューターメーカーではない。いったい、どういったアプローチで量子コンピューティングの世界に挑もうとしているのだろうか。上級研究員の菊地俊介氏、研究員の鶴田博文氏に話を聞いた。

なぜさくらの研究所が量子コンピューティングを研究するのか?

まずはなぜ、さくらの研究所が量子コンピューティングを研究するのだろうか。その疑問に菊地氏は、研究所が掲げる「超個体型データセンター」ビジョンに基づくものだと答える。

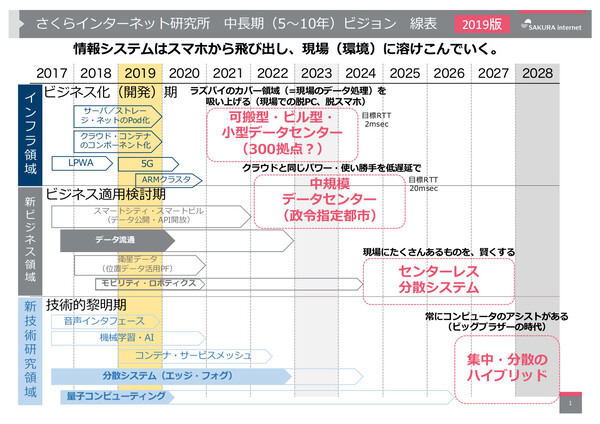

これまでの記事でも紹介してきた超個体型データセンターのビジョンでは、およそ10年後の未来を見据えて「身の回りにコンピューティングリソースが溶け込んだ世界」を想定している。身の回りのデバイスに分散した小さなコンピューティングリソースどうしが有機的/自律的につながり合い、“データセンターのような機能”が提供されるようになるという未来像である。

ただし、それだけならば量子コンピューティングは関係なさそうだ。菊地氏は、そうして「分散」が進んだその先の段階で、量子コンピューティングが必要になるだろうと説明する。

「ビジョンを示した線表の右下、およそ10年後には『集中・分散のハイブリッド』の時代になると書いてあります。身の回りに小さなコンピューティングリソースが『分散』していく一方で、それではカバーできない巨大な計算処理を行うためのリソースは、むしろデータセンターに『集中』していくという見方です。このデータセンターに配置される大きなコンピューターのひとつが量子コンピューターになるだろうと、そうイメージしているわけです」(菊地氏)

ただし、この図で「量子コンピューティング」の研究は、2017年末からずっと継続されることになっている。まだ量子コンピューティング技術そのものも確立されていない早期段階から、研究に取り組む理由は何だろうか。

「現在はまだ検討も始まっていない段階ですが、将来的にさくらが量子コンピューティングのサービスを提供することになる可能性は十分にあります。さらに、量子コンピューティング技術の研究開発スピードはとても速い。今のうちから傍観者ではなく“当事者”として見ておかないと乗り遅れてしまう、という危機意識があります」(菊地氏)

ひとくくりに「量子コンピューター」と呼ばれるものもさまざま

量子コンピューティング/量子コンピューターの基礎的な説明については、すでに多くの記事が書かれているのでここでは割愛する(たとえばこの記事やこの記事などを参照いただきたい)。

ポイントは、古典コンピューター(従来型のコンピューター、ノイマン型コンピューター)とはまったく異なる計算方法を実現する点だ。量子コンピューティングでは、量子力学の原理が当てはまる「量子ビット(キュービット)」を生成し、「重ね合わせ」「量子もつれ」といった量子ビット特有の状態/ふるまいを利用することで計算処理を実行する。これにより、これまで大規模な古典コンピューター(スーパーコンピューターなど)でも解けなかった(解くのに膨大な時間がかかっていた)種類の問題が解けるようになると期待されている。

ただし、量子コンピューティングを実現するための方法、技術にはさまざまなものが提案されている。鶴田氏は「いろいろな呼び方や分類法があるので、あくまでも一例ですが」と前置きしたうえで、一般に「量子コンピューター」と呼ばれるものを分類した図を見せてくれた。

図を見ると、まず量子コンピューターは「量子ゲート方式」と「イジングマシン方式」の2つに大別されている。

量子ゲート方式は、古典コンピューターと同じようにどんな計算処理でもできる汎用コンピューターを目指すものだ。従来の古典コンピューターはAND、OR、NOTといった論理ゲート回路の組み合わせであらゆる計算処理を行うが、それと同じように、量子ビットを操作する数種類の「量子ゲート」を組み合わせることであらゆる計算を可能にする。

この量子ビット数を増やすことができれば、量子ゲート方式のコンピューターは現在のスーパーコンピューターを上回る計算能力が実現できると予想されている。ただし、量子ビット数の集積化(拡大)には物理的な問題が山積しており、現状ではまだ実用的な計算が行えるレベルにはほど遠い。 それに対して、イジングマシン方式のほうは、すでに実用化レベルに達しているものもある。ただし、こちらは「組合せ最適化」と呼ばれる特定の問題を解くことに特化している。

「とはいえ、組合せ最適化の問題は世の中に数多く存在しますから、それが高速に解けるようになるだけでも大きな価値があるはずです。たとえば社会問題である『交通渋滞の解消』を目指した実証実験がすでに行われていますし、ほかにも物流トラックのルート最適化、貨物コンテナへ格納する積荷の最適化など、幅広いビジネス課題への適用などができるのではないかと考えられています」(鶴田氏)

イジングマシン方式では、組合せ最適化問題を「イジング模型」(スピンが格子状に並ぶ物理モデル)に変換し、量子力学的な性質を利用して解(良い組み合わせ)を導く。このイジング模型を形成する方式の違いで「アニーリング型」と「レーザーネットワーク型」に分類され、さらにこのアニーリング型を実現する技術として「超電導回路」や「デジタル回路」が研究されている。超電導回路では実際に量子状態を作り出すが、デジタル回路は量子のふるまいをデジタル計算で擬似的に再現(シミュレート)する。

「このように、『量子コンピューター』とひとくくりで呼ばれているものも、実際には計算方式や実現手法の異なるさまざまなコンピューターが入り混じっています。中には量子力学を用いずシミュレートするものまで含まれていますから、ちょっと混乱しますよね」(鶴田氏)

"コンピューター" - Google ニュース

April 20, 2020 at 06:00AM

https://ift.tt/3bntLo2

「技術進化と併走しながら考える」さくらと量子コンピューターの未来 (1/3) - ASCII.jp

"コンピューター" - Google ニュース

https://ift.tt/2Pm3Z9Y

Shoes Man Tutorial

Pos News Update

Meme Update

Korean Entertainment News

Japan News Update

No comments:

Post a Comment